会場:柳瀬まちづくりセンター

内容:展覧会の為の仕上げ・搬入

- 13時〜 部屋で最後の仕上げを行います。

- 14時30分〜 展示準備を行います。

- 搬入作業ですので、いつもより終了時刻が遅くなる可能性があります。

メモ:曇り。ここ数日急に寒くなりました。布団を冬仕様にしました。(´・ω・`)

本日、最後の仕上げを少し行ってから、展覧会の搬入作業に移ります。

以下、会の中では話していませんが、最後にできること。(*^_^*)

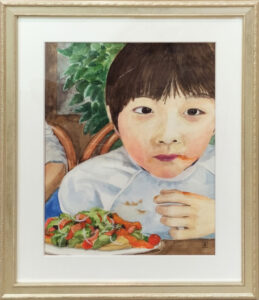

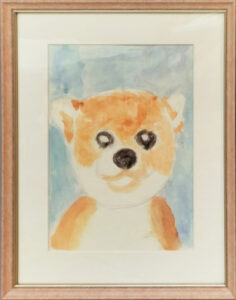

◯目の輝きや照明の映り込み等、ハイライトを入れる。

→ほとんど白の点を瞳に入れたり、各モチーフの色の限りなく白に近い明るい色でハイライトを入れると、突然画面の魅力が増します。\(^o^)/

◯魅せ所を考慮して、その他の要素を目立たなくする。

→画面全体を均一に丁寧に描くと、どこを魅せたいのか分かりにくくなる場合があります。主役でない要素を少し暗いトーンをかけて目立たなくしたり、同様に少し水筆とティッシュで抑えて少し印象を弱くしたりすると、画面が整理されて見やすくなります。(p_-)

◯額に納める時に、マットの位置で最後の微調整をする。

→漠然とマットの中央に配するのではなく、ギリギリ数ミリでも位置を微調整してみましょう。要素が見切れる方が良いのか、逆にしっかり画面内に入った方が良いのか、垂直水平は気持ち悪い位置関係になっていないか等、ほんの少しでも印象が変わります。展示する前の最後の調整要素です。だいぶ重要です。(*´∀`*)

みなさん先日申告のあった作品がちゃんと仕上がって来たので、予定した数が展示できました(43点)。お疲れ様でした。(作品の写真は展覧会終了後にアップします。)(´ε` )

========================================

今後のために、今回の段取りを記しておきます。φ(..)

========================================

額の紐はパツパツに張った状態にしておく。かつ紐の結び目が中央だとワイヤーフックに干渉するので左右に逃がしておく。

14時頃、制作完了した方で展示準備作業開始。展示会場に移動。

脚立・ワイヤー・有孔ボードフック等の備品を借りる。

南西パネル置き場前に、パネル1枚横置きで壁を立てる。(ブルーグレーの布を表側下合わせで画鋲で固定。ポールの足は前後に短いものを使用。)

展示場所に作品が無い状態で、壁の上部レールのフックを配置する。(西北・東南の角を基準に、600mm逃げてから350mmピッチで。専用定規をワイヤー・マスキングテープで作る。)

フックにワイヤーをかける。(上下2段で噛み合うようにレイアウトする。角の上部は照明が当たりにくいのでワイヤーは下段用の1.5mから始め、次に上段用の1mと交互にかける。)

床から1450mm・1600mmに画鋲を打ち、その後水糸を張る。(専用の定規を棒とマスキングテープで作る。1450mmは下段の額の天・1600mmは上段の額の地の目安。)

全作品を壁際に並べて大まかな配置を考える。(基本的に『同一作者の作品は固めた方が見に来てくれた人に親切』という考え方で考慮。)

大まかな配置が決まったら床に2段平置きにして、個人作品内の上下左右の配置も考える。(大きい作品は離れても見やすいので上段を基本にしますが、隣り合う作品とのバランスで組み合わせを配慮する。額の並びが見えてきたら、ワイヤーの配置を100mm単位で移動して、展示場所の角の照明が当たりにくい場所から逃げるように全体移動等行う。)

作品を裏側にした状態でワイヤーにかける。(裏の状態で高さ調整、表に返して水平の調整をする。)

南西のパネルは有効ボード用フックで裏からワイヤーを回す。外れやすいので、フックとワイヤーはガムテープ等で固定する。

全作品が壁に並んだら、窮屈な場所がないか・似たモチーフの連続になっていないか等調整する。

レイアウトが確定したら、不要になった画鋲・水糸を片付ける。

手を洗い、キャプションを設置する。(今回は基本的に、額の中央下部・指3本分離れた位置。)

展覧会の看板・活動記録等も設置する。

スポットライトの状態を確認して球切れを交換してもらってから設置する。(全11灯。北1・西3・南西1・南3・東3。)

もう一度水平を確認・調整する。

作業写真を撮影・作業机を美しく並べる・道具の片付け等行う。16時30分頃完了・解散。

========================================

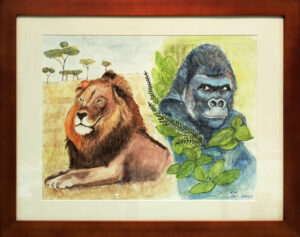

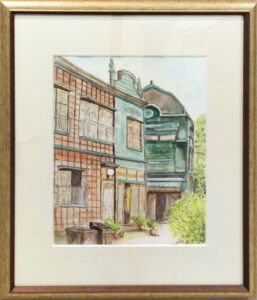

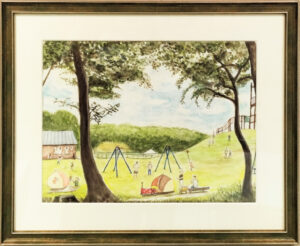

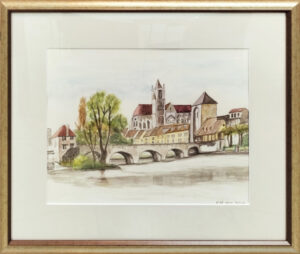

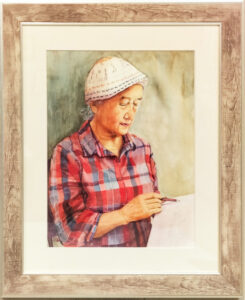

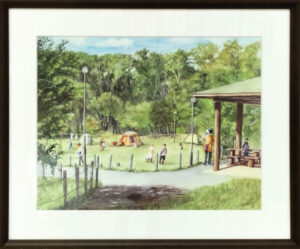

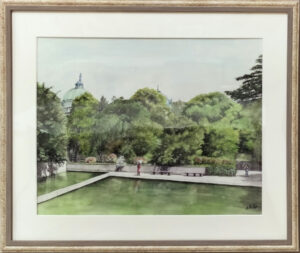

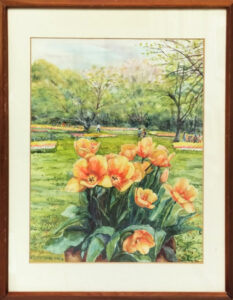

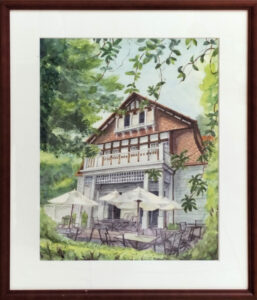

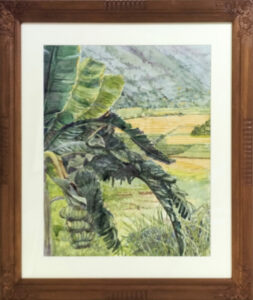

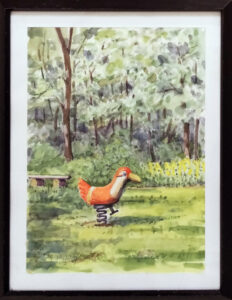

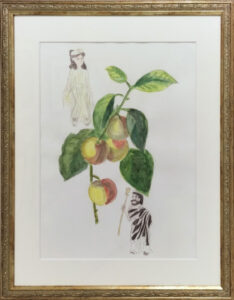

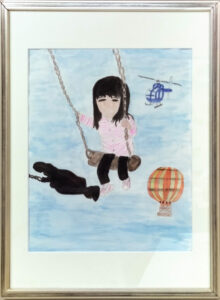

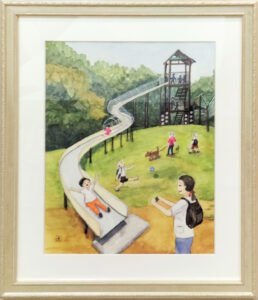

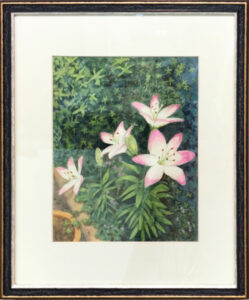

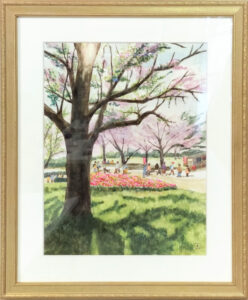

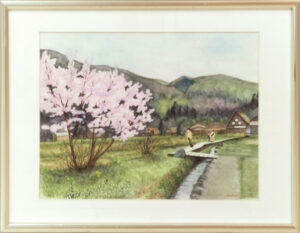

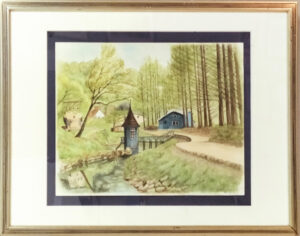

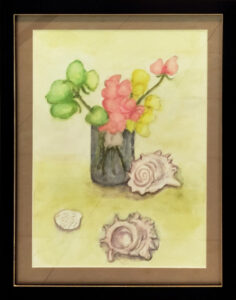

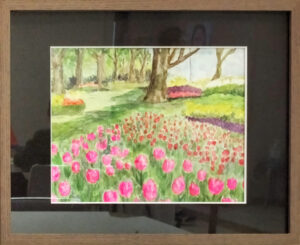

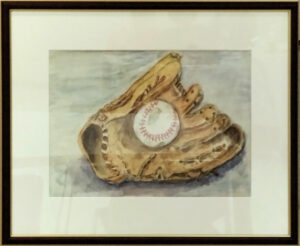

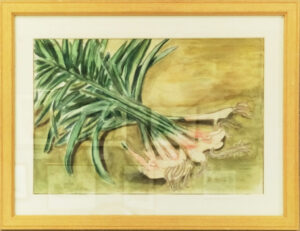

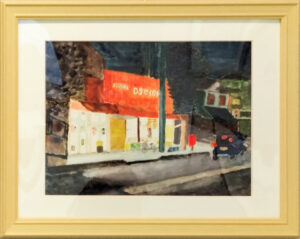

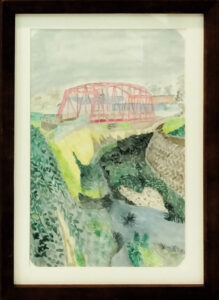

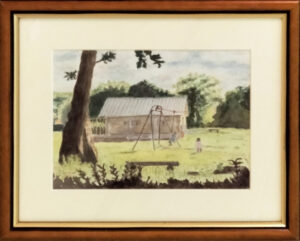

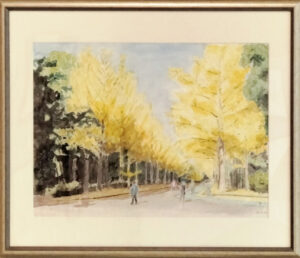

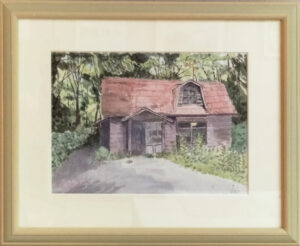

展覧会が終了したので、展示作品を掲載します。

========================================